6月12日晚,日本一桥大学经济学博士、东洋大学教授李纲做客教育部人文社科重点研究基地——厦门大学宏观经济研究中心Seminar 2017年第六讲(总第208讲),在经济楼A201做了题为“Trade, Resource Use and Pollution: A Generalization”的专题讲座。此次讲座由宏观经济研究中心、经济与文化研究中心联合举办。

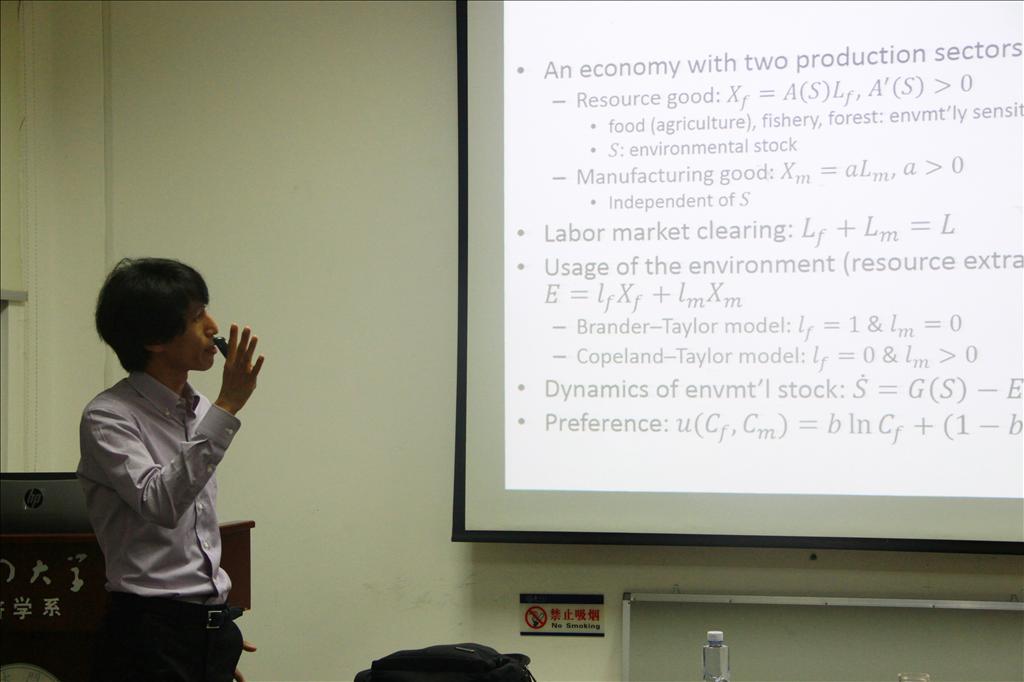

李纲首先指出,在气候变化等全球性环境问题越来越受到关注的同时,发展中国家还面临着工业污染排放和资源过度攫取等区域性环境问题。在这个背景下,以发展中国家为焦点讨论贸易与环境的相互作用有其现实意义。特别是在近年来发展中国家之间的贸易占世界贸易的份额日益提升的背景下,讨论贸易开放如何通过改变产业结构而影响环境,反过来环境的变化又如何通过影响比较优势而作用于贸易格局和产业结构这一问题已变得愈加重要。为了分析这一问题,李纲建立了一个包括工业品和资源品的两部门理论模型来研究贸易对环境质量及经济福利的影响。和现有文献相比,其模型同时考虑资源使用和污染排放对环境存量的影响并分析两国贸易的情况。在模型中,根据资源禀赋及技术的不同,经济体可以分为两种类型。如果一个国家的环境更容易受到资源品生产的影响,则称为BT类型,例如巴西等资源禀赋型的国家。如果一个国家的环境更容易受到工业品生产的影响,则称为CT类型,例如中国等新兴经济体。

在贸易与环境以何种方式互相影响的具体分析中,李纲首先讨论了小国贸易的情况。根据世界价格的不同,BT类型的国家有可能专业化生产一种产品或者同时生产两种产品。如果BT类型的国家出口工业品,将获得贸易条件改善带来的正效应以及环境改善带来的正效应,其稳态效用水平将升高。如果BT类型的国家出口资源品,则将获得贸易条件改善带来的正效应和环境恶化造成的负效应。根据这两个效应的相对大小,其稳态效用水平可能升高或降低。与此对照,CT类型的国家将专业化生产一种产品,其稳态效用水平将升高。如果CT类型的国家专业化生产工业品,其将获得贸易条件改善带来的正效应;如果专业化生产资源品,将获得贸易条件改善带来的正效应和环境改善带来的正效应。李纲接着讨论了两国贸易的情况,给出了短期内产业结构与偏好、相对规模大小、比较优势指数之间的关系。由于长期时比较优势指数是由环境存量决定的内生变量,李纲进一步讨论了稳态的存在条件和稳定性条件。利用这些分析结果,李纲还讨论了两国贸易下稳态效用水平的变化情况。结果显示,如果两个国家都是BT类型,出口工业品的国家将从贸易中获益,另一个国家则可能获益或受损。如果两个国家都是CT类型,至少有一个国家专业化生产并从贸易中获益。与此对照,如果一个国家是BT类型,另一个国家是CT类型时,有可能出现贸易双方都因贸易而受损的结果。这时候,贸易双方都出口对本国环境影响更大的产品,即BT类型的国家出口资源品,CT类型的国家出口工业品。最后,李纲提出,希望这些讨论能为思考现实中贸易与环境的关系,特别是发展中国家之间的贸易与环境的关系带来有益启示。

演讲结束后,与会师生围绕模型转移动态等问题与演讲嘉宾进行了进一步的探讨,同学们均表示获益匪浅。

宏观经济研究中心研究员、经济学院教授邵宜航主持本次讲座。讲座结束后,他为李纲博士颁授了本次讲座的纪念证书。

(宏观经济研究中心 张强)